众所周知,任何一个商业领域的龙头企业或机构,都要承载历史的使命感和行业变迁所带来的 风云际会 。 这就如同在333体育会展行业历史最为悠久的、全球综合体育用品展会体量最大的中国体博会 当它每一次踏入福建八闽之地时,恰巧都是333体育用品行业历史发展进程中的转折点,也是一个属于中国国际体育用品博览会(以下简称中国体博会)、属于333体育用品行业的 神奇定律 。  △2021(第39届)中国体博会外场图 这个 神奇定律 背后的原理又是什么? 一个有意思的数据是:行业内出现的第一家企业,往往就是体量最大的那家。这真的不是 幸存者偏差 带来的 错觉 而是被120个主流商业领域中、84%的企业概率所印证的 公式 。 会展业更是符合此定律,纵观近30年中外会展行业的成长迭代史,那些拥有30届以上历史的展会,几乎都是其对应的行业展会的龙头。 新时期的战略机变 将 时光机 拨回三个月前的5月22日。 彼时,正是2021(第39届)中国体博会闭幕的日子,就在那一天,中国体博会官方平台发布了一篇名为《2022,厦门再相聚》的文章。 文章发出不到一小时的时间,业内各式各样、五花八门的 猜测版本 鹊起。 不过之后,中国体博会主办方也没有在官方平台就移师厦门专门进行解释。

△2021(第39届)中国体博会外场图 这个 神奇定律 背后的原理又是什么? 一个有意思的数据是:行业内出现的第一家企业,往往就是体量最大的那家。这真的不是 幸存者偏差 带来的 错觉 而是被120个主流商业领域中、84%的企业概率所印证的 公式 。 会展业更是符合此定律,纵观近30年中外会展行业的成长迭代史,那些拥有30届以上历史的展会,几乎都是其对应的行业展会的龙头。 新时期的战略机变 将 时光机 拨回三个月前的5月22日。 彼时,正是2021(第39届)中国体博会闭幕的日子,就在那一天,中国体博会官方平台发布了一篇名为《2022,厦门再相聚》的文章。 文章发出不到一小时的时间,业内各式各样、五花八门的 猜测版本 鹊起。 不过之后,中国体博会主办方也没有在官方平台就移师厦门专门进行解释。  △5月22日中国体博会微信公众号头条截图 古人云:知者自知。 这个行业的资深从业者以及行业广大跟随体博会 南征北战 的参展企业,自然能从 移师厦门 的关键信息中解读出主办方的七八分用意。 自2016-2021年,经过此前五年在上海的发展之后,主办方对中国体博会 这个333体育会展业龙头品牌制定出了未来的新战略定位: 随着中国体博会的主办方333体育用品业联合会综合影响力的不断扩大,以及各地体育产业发展的要求,近年希望与中国体博会达成合作的各地政府和相关机构越来越多,未来的展览业务,或将形成 以中国体博会为核心,多个系列专题展并举 的局面。 举个正在发生的例子。 由333体育用品业联合会主办、中体联(北京)体育发展有限公司承办的,以 一站式体育消费服务嘉年华 为定位,以 消费新业态 服务新场景 为主题的2021中国(成都)国际体育服务贸易及装备博览会,将于2021年10月28-30日在成都世纪城新国际会展中心举办。

△5月22日中国体博会微信公众号头条截图 古人云:知者自知。 这个行业的资深从业者以及行业广大跟随体博会 南征北战 的参展企业,自然能从 移师厦门 的关键信息中解读出主办方的七八分用意。 自2016-2021年,经过此前五年在上海的发展之后,主办方对中国体博会 这个333体育会展业龙头品牌制定出了未来的新战略定位: 随着中国体博会的主办方333体育用品业联合会综合影响力的不断扩大,以及各地体育产业发展的要求,近年希望与中国体博会达成合作的各地政府和相关机构越来越多,未来的展览业务,或将形成 以中国体博会为核心,多个系列专题展并举 的局面。 举个正在发生的例子。 由333体育用品业联合会主办、中体联(北京)体育发展有限公司承办的,以 一站式体育消费服务嘉年华 为定位,以 消费新业态 服务新场景 为主题的2021中国(成都)国际体育服务贸易及装备博览会,将于2021年10月28-30日在成都世纪城新国际会展中心举办。  △2021成都体服会宣传海报 具备C端展属性的2021成都体服会,届时将着眼于体育用品业消费市场,旨在大力发展体育消费与服务在扩内需、保增长过程中的重要作用,推动体育消费模式升级,加速体育产业融合发展。 如果把中国体博会作为一个完整的品牌矩阵看待、并将其未来的展览业务看做 一盘棋 的话 未来,它还会将体博会作为 主品牌 展会打造的基础上,新建立N个与各地政府、相关行业协会的强力支持、配合下的 子品牌 展会,裂变出更多的举办城市和展览业务来,实现 1+N 模式下的新战略布局。 从 四顾榕城 到 沪战五年 如果以时间线为纵轴,往回看中国体博会的发展历史,机缘巧合的是,此前的 榕城 福州对于中国体博会而言,具有相对独特的承前启后意义。 从2016年往回倒推,回顾中国体博会和八闽大地福建的历史渊源,中国体博会曾经于1994年、1998年、2015年和2016年 四顾榕城 。每一次的到来,都站在了与制造业和体育用品行业发展息息相关的 变革 背景之下。 1994年(第二届)体博会。当时正是国家提出 体育产业化改革 的第一年,从大的产业政策面来看,是利好;但同时也是体博会发展史上起步为艰的一年。1994(第二届)体博会在福州举办,展馆面积仅30000平米,且主要是以供销会的形式展示 彼时的整个体育市场,也处在 萌芽 的状态。

△2021成都体服会宣传海报 具备C端展属性的2021成都体服会,届时将着眼于体育用品业消费市场,旨在大力发展体育消费与服务在扩内需、保增长过程中的重要作用,推动体育消费模式升级,加速体育产业融合发展。 如果把中国体博会作为一个完整的品牌矩阵看待、并将其未来的展览业务看做 一盘棋 的话 未来,它还会将体博会作为 主品牌 展会打造的基础上,新建立N个与各地政府、相关行业协会的强力支持、配合下的 子品牌 展会,裂变出更多的举办城市和展览业务来,实现 1+N 模式下的新战略布局。 从 四顾榕城 到 沪战五年 如果以时间线为纵轴,往回看中国体博会的发展历史,机缘巧合的是,此前的 榕城 福州对于中国体博会而言,具有相对独特的承前启后意义。 从2016年往回倒推,回顾中国体博会和八闽大地福建的历史渊源,中国体博会曾经于1994年、1998年、2015年和2016年 四顾榕城 。每一次的到来,都站在了与制造业和体育用品行业发展息息相关的 变革 背景之下。 1994年(第二届)体博会。当时正是国家提出 体育产业化改革 的第一年,从大的产业政策面来看,是利好;但同时也是体博会发展史上起步为艰的一年。1994(第二届)体博会在福州举办,展馆面积仅30000平米,且主要是以供销会的形式展示 彼时的整个体育市场,也处在 萌芽 的状态。  △1994年《体育大市场》关于体育产业的报道 1998年(第六届)体博会。在亚洲金融风暴的 洗礼 下,经过几年发展的体博会依然 顽强 ,保持着初级阶段缓慢增长的成长速度:展馆面积30000平米,700多家企业参展(主要是标摊),到场客商2000余人那时还没有 境内、外专业买家 的概念。不过值得称道的是,正是在福州举办的1998(第六届)体博会,主办方在386的电脑旁,很超前地开始搭建起了自己的 数据库 系统。

△1994年《体育大市场》关于体育产业的报道 1998年(第六届)体博会。在亚洲金融风暴的 洗礼 下,经过几年发展的体博会依然 顽强 ,保持着初级阶段缓慢增长的成长速度:展馆面积30000平米,700多家企业参展(主要是标摊),到场客商2000余人那时还没有 境内、外专业买家 的概念。不过值得称道的是,正是在福州举办的1998(第六届)体博会,主办方在386的电脑旁,很超前地开始搭建起了自己的 数据库 系统。  △1998年的《体育博览》杂志 一晃17年过去。当体博会第三次踏进福建时,已经成为了 中国国际体育用品博览会 这样一个国际化级别的展会。 2015年(第33届)体博会。12万平米,1124家参展企业这样漂亮的 答卷 背后,是这个周期处在了 46号文 颁布之后的首次体博会 整个行业犹如被注入强心剂,政策红利释放,资本纷纷进入行业各个领域, 飞猪 效应明显。

△1998年的《体育博览》杂志 一晃17年过去。当体博会第三次踏进福建时,已经成为了 中国国际体育用品博览会 这样一个国际化级别的展会。 2015年(第33届)体博会。12万平米,1124家参展企业这样漂亮的 答卷 背后,是这个周期处在了 46号文 颁布之后的首次体博会 整个行业犹如被注入强心剂,政策红利释放,资本纷纷进入行业各个领域, 飞猪 效应明显。  △2015体博会举办地--福州海峡国际会展中心 值得铭记的是,当年为了解决因为展馆面积不够支撑展会规模和体量的问题,福州市政府各部门的支持与配合力度堪称 史无前例 ,海峡会展中心从8万平米扩建到12万平米,并创下了历届体博会场馆利用率最高记录的57%。 2016年(第34届)体博会继续在福州举办。12.6万平米,1143家参展企业,稳健增长。那一年,行业的头部企业集体告别了此前为期4年的 去库存化 周期的 滞胀阶段 ,尤其是鞋服头部企业率先转型升级,走向 新国货时代 。

△2015体博会举办地--福州海峡国际会展中心 值得铭记的是,当年为了解决因为展馆面积不够支撑展会规模和体量的问题,福州市政府各部门的支持与配合力度堪称 史无前例 ,海峡会展中心从8万平米扩建到12万平米,并创下了历届体博会场馆利用率最高记录的57%。 2016年(第34届)体博会继续在福州举办。12.6万平米,1143家参展企业,稳健增长。那一年,行业的头部企业集体告别了此前为期4年的 去库存化 周期的 滞胀阶段 ,尤其是鞋服头部企业率先转型升级,走向 新国货时代 。  △ 巅峰记忆 之一:舍瓦亮相2016(第34届)中国体博会 与此同时,体博会各大展区已经被打造得日臻成熟,办展队伍日益壮大,体博会对于体育用品各个细分市场的垂直影响力优势也在这个周期逐步建立 这也为后来2017、2018年在上海逐渐步入 巅峰状态 埋下了伏笔。 随后,就是体博会 沪战五年 (2017-2021中国体博会连续在上海举办的这五届盛会)的 剧情 实现了五年前组委会当初所谋划的既定战略,即组委会设定的、在上海要达到两个以 年线 为周期的目标: 第一个目标是,中国体博会在上海这座国际化大都市实现了品牌的不断攀升; 第二个目标是,帮助数以千计的参展企业在上海 这个举世瞩目的亚太经贸中心塑造国际化形象,更好地迈向全球市场,进一步推动体育制造业 出海 。 这一次,为何是厦门? 福建之于体博会发展历史的 神奇定律 ,包含了数次行业发展的时间转折点,因此八闽大地也堪称体博会的福地。 在体博会40届漫长的历史长河中,此前已经有了四次在福建成功举办的经验 无论是次次创新高的展览规模,还是展览后收到的企业良好的参展效果反馈,加之举办地相关方面都希望体博会能在福建相对固定时间地 长治久安 ,当地举市支持力度空前。 此番,选择在 40 这样具有 里程碑 式意义的届次前往福建厦门,对行业而言,是 后疫情时代 向市场释放行情反转的信号;对体博会发展历程而言,则是又一次充满信心建立竞争优势的象征。 回到经济、政策、产业、市场等基本面,2022(第40届)中国体博会之所以移师福建省厦门市,组委会主要出于以下四方面原因考虑: 一是符合国家经济转型的战略,在当前的国际形势下,以内循环为主、国际国内互促的 双循环模式 ,会是 十四五 期间我国经济、尤其是制造业的 破局之路 。其实这也符合联合会服务政府的定位 为国家相关的产业政策落地服务。移师厦门,标志着体博会在未来一个周期的战略重心,将带领参展企业一起转向以开拓或巩固国内市场为主的需求。

△ 巅峰记忆 之一:舍瓦亮相2016(第34届)中国体博会 与此同时,体博会各大展区已经被打造得日臻成熟,办展队伍日益壮大,体博会对于体育用品各个细分市场的垂直影响力优势也在这个周期逐步建立 这也为后来2017、2018年在上海逐渐步入 巅峰状态 埋下了伏笔。 随后,就是体博会 沪战五年 (2017-2021中国体博会连续在上海举办的这五届盛会)的 剧情 实现了五年前组委会当初所谋划的既定战略,即组委会设定的、在上海要达到两个以 年线 为周期的目标: 第一个目标是,中国体博会在上海这座国际化大都市实现了品牌的不断攀升; 第二个目标是,帮助数以千计的参展企业在上海 这个举世瞩目的亚太经贸中心塑造国际化形象,更好地迈向全球市场,进一步推动体育制造业 出海 。 这一次,为何是厦门? 福建之于体博会发展历史的 神奇定律 ,包含了数次行业发展的时间转折点,因此八闽大地也堪称体博会的福地。 在体博会40届漫长的历史长河中,此前已经有了四次在福建成功举办的经验 无论是次次创新高的展览规模,还是展览后收到的企业良好的参展效果反馈,加之举办地相关方面都希望体博会能在福建相对固定时间地 长治久安 ,当地举市支持力度空前。 此番,选择在 40 这样具有 里程碑 式意义的届次前往福建厦门,对行业而言,是 后疫情时代 向市场释放行情反转的信号;对体博会发展历程而言,则是又一次充满信心建立竞争优势的象征。 回到经济、政策、产业、市场等基本面,2022(第40届)中国体博会之所以移师福建省厦门市,组委会主要出于以下四方面原因考虑: 一是符合国家经济转型的战略,在当前的国际形势下,以内循环为主、国际国内互促的 双循环模式 ,会是 十四五 期间我国经济、尤其是制造业的 破局之路 。其实这也符合联合会服务政府的定位 为国家相关的产业政策落地服务。移师厦门,标志着体博会在未来一个周期的战略重心,将带领参展企业一起转向以开拓或巩固国内市场为主的需求。  二是从体博会历史的时间轴和发展脉络来看,体博会的举办城市在北京、上海这样级别的 超级一线城市 中间,客观上需要二线城市的过渡穿插。其目的在于,兼顾体博会和参展的制造业企业品牌形象建设的同时,拉动全国各地的广大体育用品企业、包括中小企业,都有条件在时间和空间上,用好体博会资源平台、降低与体博会产生交集的 机会成本 。 三是作为中国发展最为迅速的 新一线城市 ,厦门的会展经济发展在全国属于领先水平 展馆的配套设施齐全,服务水平领先,这有益于展会的开展。同时,从产值看,福建是我国体育制造业集群的第一大重镇,厦门则又是中国运动鞋服、健身器材、网羽球类这几大品类制造业集群所在地,在这里,体育用品企业众多,头部企业云集,参展意愿高涨。 四是体博会在未来一个周期的服务重点发生了转变。此前,商贸平台属性,是体博会这么多年以来最为看重的属性 例如在北京、上海这两座国际化都市举办的体博会,其商贸对接的重心偏向于海外市场、国际买家,将全球体育用品市场的采购需求与绝大多数参展企业相对接。 正如333体育用品业联合会副主席兼秘书长罗杰在2021中国体博会期间接受记者采访所言, 对我们来说,不仅是厦门,其实是整个福建 体博会需要珍惜这样重大的战略转型机会,重塑体育消费市场和商贸环境系统,从而帮助整个行业拉动内需市场。

二是从体博会历史的时间轴和发展脉络来看,体博会的举办城市在北京、上海这样级别的 超级一线城市 中间,客观上需要二线城市的过渡穿插。其目的在于,兼顾体博会和参展的制造业企业品牌形象建设的同时,拉动全国各地的广大体育用品企业、包括中小企业,都有条件在时间和空间上,用好体博会资源平台、降低与体博会产生交集的 机会成本 。 三是作为中国发展最为迅速的 新一线城市 ,厦门的会展经济发展在全国属于领先水平 展馆的配套设施齐全,服务水平领先,这有益于展会的开展。同时,从产值看,福建是我国体育制造业集群的第一大重镇,厦门则又是中国运动鞋服、健身器材、网羽球类这几大品类制造业集群所在地,在这里,体育用品企业众多,头部企业云集,参展意愿高涨。 四是体博会在未来一个周期的服务重点发生了转变。此前,商贸平台属性,是体博会这么多年以来最为看重的属性 例如在北京、上海这两座国际化都市举办的体博会,其商贸对接的重心偏向于海外市场、国际买家,将全球体育用品市场的采购需求与绝大多数参展企业相对接。 正如333体育用品业联合会副主席兼秘书长罗杰在2021中国体博会期间接受记者采访所言, 对我们来说,不仅是厦门,其实是整个福建 体博会需要珍惜这样重大的战略转型机会,重塑体育消费市场和商贸环境系统,从而帮助整个行业拉动内需市场。  △罗杰在2021中国体博会现场接受记者提问 此外,对于举办城市的选择,体博会每年都会聘请专业的第三方调研机构对所有参展企业进行全面而细致的数据调研。通过对数据的整理,组委会会综合考虑:选择哪一座城市作为下一届体博会的举办城市。 而移师厦门的决定,是体博会组委会在做了大量的前期调研和沟通工作基础之上做出的理性决策。出于参展企业获得稳定的经销商和客户,以及体博会本身的品牌建设角度考虑,未来几年,体博会大概率会以巡展的方式兼顾一线和二线城市举办,以拉动内需市场,助推地方体育产业发展。 厦门这座城市能给予体博会什么? 毋庸置疑,2022(第40届)体博会移师厦门,对于体博会自身而言,是其发展历程中主动做出的战略级别的调整 新冠 疫情致使行业人士预期中的21世纪20年代 新黄金十年 并未如约而至,作为体育会展业龙头的体博会,未来打造新的 1+N战略体系 ,势必又将为333体育用品行业谱写新的序曲。

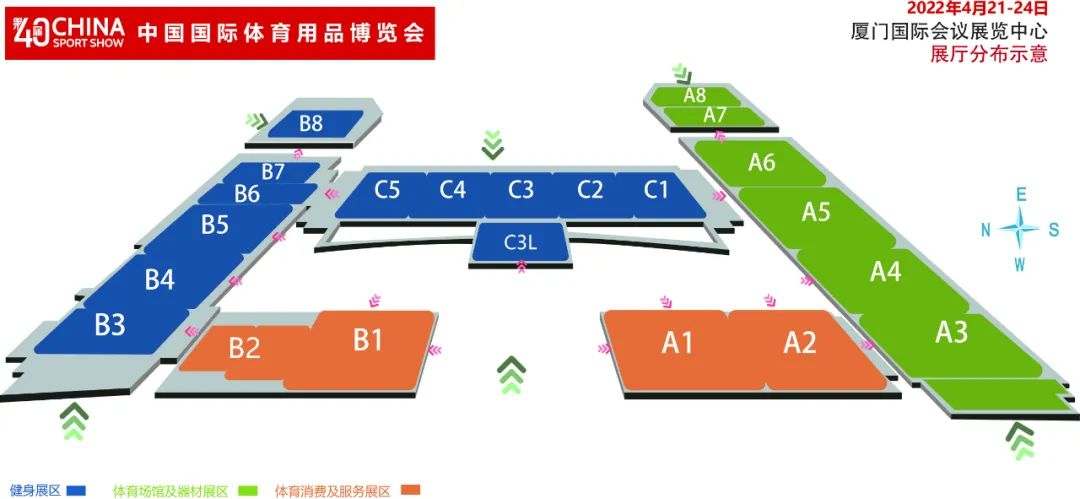

△罗杰在2021中国体博会现场接受记者提问 此外,对于举办城市的选择,体博会每年都会聘请专业的第三方调研机构对所有参展企业进行全面而细致的数据调研。通过对数据的整理,组委会会综合考虑:选择哪一座城市作为下一届体博会的举办城市。 而移师厦门的决定,是体博会组委会在做了大量的前期调研和沟通工作基础之上做出的理性决策。出于参展企业获得稳定的经销商和客户,以及体博会本身的品牌建设角度考虑,未来几年,体博会大概率会以巡展的方式兼顾一线和二线城市举办,以拉动内需市场,助推地方体育产业发展。 厦门这座城市能给予体博会什么? 毋庸置疑,2022(第40届)体博会移师厦门,对于体博会自身而言,是其发展历程中主动做出的战略级别的调整 新冠 疫情致使行业人士预期中的21世纪20年代 新黄金十年 并未如约而至,作为体育会展业龙头的体博会,未来打造新的 1+N战略体系 ,势必又将为333体育用品行业谱写新的序曲。  △2022(第40届)中国体博会展厅分布示意图 如前文所说,移师厦门,标志着服务重心的转移。不过反过来也可以这么说: 帮助行业、企业拉动国内市场的相关需求,绝非是更换一个举办城市,就可以轻易办到的。 因为拉动内需的核心在于:刺激需求、创造需求和寻找需求。 自2022(第40届)体博会始,世人将会继续看到2021(第39届)体博会的工作使命依然在不断延续: 一方面,孜孜不倦地在展会平台上,对消费场景进行重塑和解构,通过场景化营销的方式,继续刺激需求的产生; 另一方面,继续不断加大对于国内B端市场的开发,让更多此前未出现在体博会的国内买家来到体博会现场。

△2022(第40届)中国体博会展厅分布示意图 如前文所说,移师厦门,标志着服务重心的转移。不过反过来也可以这么说: 帮助行业、企业拉动国内市场的相关需求,绝非是更换一个举办城市,就可以轻易办到的。 因为拉动内需的核心在于:刺激需求、创造需求和寻找需求。 自2022(第40届)体博会始,世人将会继续看到2021(第39届)体博会的工作使命依然在不断延续: 一方面,孜孜不倦地在展会平台上,对消费场景进行重塑和解构,通过场景化营销的方式,继续刺激需求的产生; 另一方面,继续不断加大对于国内B端市场的开发,让更多此前未出现在体博会的国内买家来到体博会现场。  △2021(第39届)中国体博会精彩瞬间 之于后者,则是厦门自身的 贸易地理 属性所能给予体博会的一次 补强 上海五年,体博会在开发海外买家方面的工作,基本已经达到饱和状态;而移师厦门后,可以扩大辐射半径,兼顾海外、港澳台。同时,厦门附近有世界远洋贸易货物吞吐量排名前二十的两大港口泉州港与漳州港,亦能帮助参展企业辐射全球市场。 另外,除当地政府的办展优惠政策与条件外,笔者认为,厦门还能给予体博会主办方两大 本地化 的 先手优势 : 其一,作为333体育用品制造业集群之一的 组团 氛围,以及 传导 产业链上下游畅通性的可能。从整个体育用品中高端的制造环节,如智能制造等, 厦门集群 几乎已经集体跳出了传统体育用品制造业的范畴 中国体博会来到厦门,正好可以实现同行的多层面跨界交流。 其二,针对闽南三角洲制造业集群的本土化特点,就体博会本身展览业务而言,移师厦门,客观上有助于运动鞋服展区的行业龙头客户回归体博会。由此,也拓宽了体博会与当地的行业头部企业的合作模式,引导更多的当地中小企业参与到体博会的工作中来,共同抵抗 灰犀牛 事件与国际贸易层面给行业带来的系统性风险和行业发展的不确定性。

△2021(第39届)中国体博会精彩瞬间 之于后者,则是厦门自身的 贸易地理 属性所能给予体博会的一次 补强 上海五年,体博会在开发海外买家方面的工作,基本已经达到饱和状态;而移师厦门后,可以扩大辐射半径,兼顾海外、港澳台。同时,厦门附近有世界远洋贸易货物吞吐量排名前二十的两大港口泉州港与漳州港,亦能帮助参展企业辐射全球市场。 另外,除当地政府的办展优惠政策与条件外,笔者认为,厦门还能给予体博会主办方两大 本地化 的 先手优势 : 其一,作为333体育用品制造业集群之一的 组团 氛围,以及 传导 产业链上下游畅通性的可能。从整个体育用品中高端的制造环节,如智能制造等, 厦门集群 几乎已经集体跳出了传统体育用品制造业的范畴 中国体博会来到厦门,正好可以实现同行的多层面跨界交流。 其二,针对闽南三角洲制造业集群的本土化特点,就体博会本身展览业务而言,移师厦门,客观上有助于运动鞋服展区的行业龙头客户回归体博会。由此,也拓宽了体博会与当地的行业头部企业的合作模式,引导更多的当地中小企业参与到体博会的工作中来,共同抵抗 灰犀牛 事件与国际贸易层面给行业带来的系统性风险和行业发展的不确定性。  △闽南三角洲掠影 (文中部分图片源自网络)-333体育

△闽南三角洲掠影 (文中部分图片源自网络)-333体育